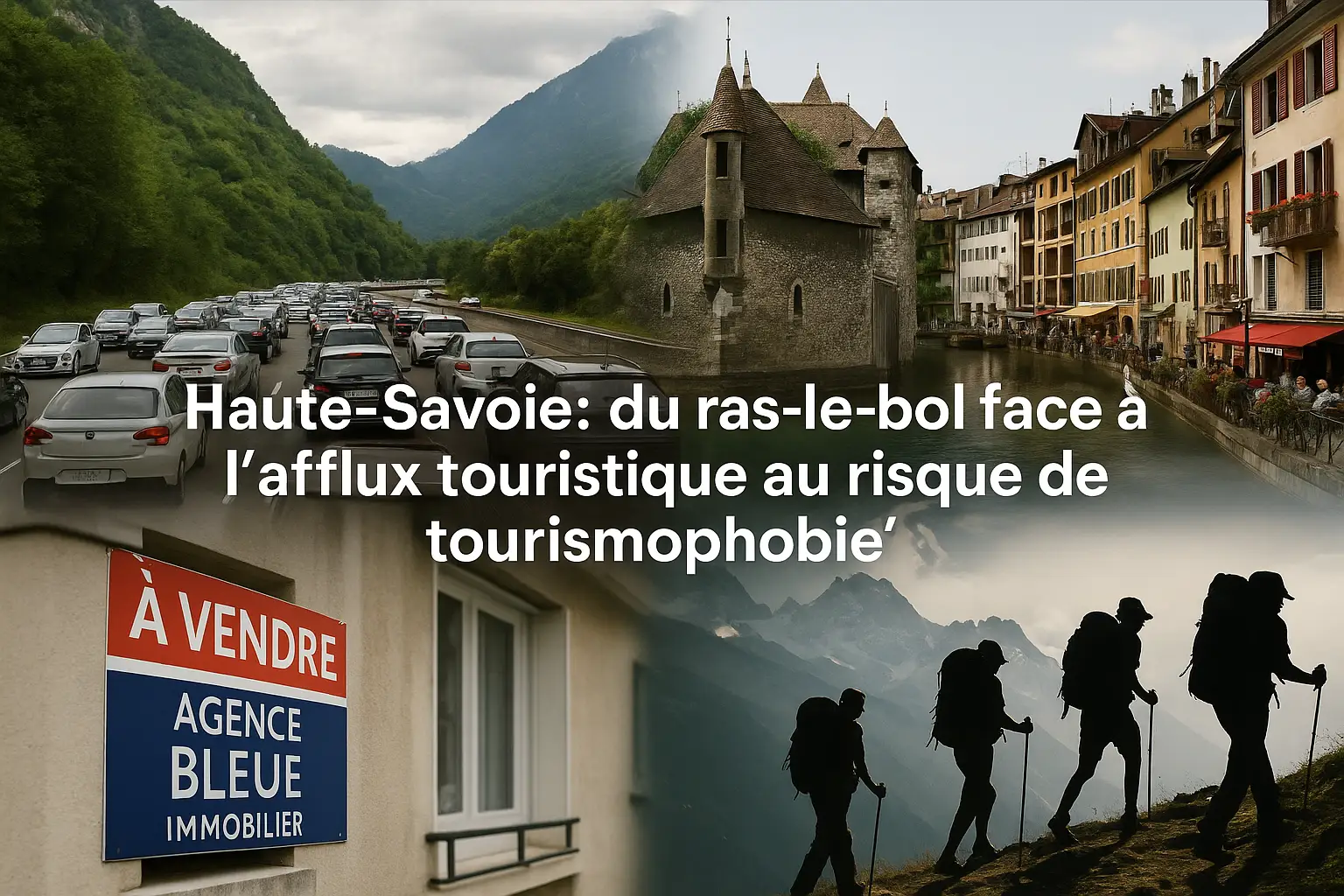

Être une terre de montagnes, de lacs et de villages pittoresques attire chaque année des millions de visiteurs. Mais en Haute-Savoie, cette attractivité commence à soulever des tensions. Entre engorgement estival, flambée immobilière et sentiment de dépossession, la frontière entre critique du tourisme de masse et rejet pur et simple des visiteurs devient de plus en plus floue.

Un territoire prisé… et saturé

Avec ses sites emblématiques, Annecy, Chamonix, Yvoire, les bords du Léman ou encore le massif des Aravis, la Haute-Savoie figure parmi les départements les plus touristiques de France. En hiver, les stations affichent complet ; en été, les rives du lac d’Annecy ou de Genève voient leurs routes bloquées, leurs parkings saturés et leurs loyers s’envoler.

Les habitants, notamment dans les zones les plus fréquentées, expriment un malaise croissant : “on ne peut plus circuler”, “tout est devenu hors de prix”, “les commerces de proximité disparaissent au profit des locations saisonnières”… autant de griefs qui visent souvent un même responsable : le touriste.

Quand la critique devient rejet

Derrière ces plaintes légitimes se cache parfois un discours plus virulent. Certains dénoncent “les étrangers qui envahissent le lac”, d’autres regrettent “la disparition de l’âme locale”. Une rhétorique qui rappelle ce que les géographes nomment désormais la tourismophobie : la méfiance, voire le rejet, à l’égard de ceux qui viennent découvrir un lieu.

Selon le chercheur Jean-Christophe Gay, ce phénomène relève davantage d’une peur de l’autre, proche de ce qu’il appelle “l’hétérophobie”. Autrement dit, une volonté de distinction sociale, où le touriste, souvent perçu comme fortuné, bruyant ou inconscient, devient le symbole de la gentrification et du déséquilibre territorial.

Un mot chargé d’histoire

Le terme même de “touriste” porte une nuance péjorative depuis son invention à la fin du XVIIIᵉ siècle. Il servait à railler ceux que l’on jugeait frivoles, curieux à l’excès, incapables de voyager “sérieusement”. Aujourd’hui, la dénonciation du “surtourisme” en est l’héritière moderne : une manière de mépriser le tourisme populaire comme on méprisait autrefois la culture de masse.

Pourtant, comme le rappelle le géographe, le tourisme crée des déséquilibres, mais pas davantage que le commerce, l’agriculture ou les transports. En faire le bouc émissaire unique traduit surtout une crispation identitaire et sociale.

Trouver l’équilibre

Le défi pour la Haute-Savoie est donc d’inventer un modèle touristique plus soutenable sans basculer dans le rejet. Certaines communes l’ont compris : régulation des locations saisonnières, limitation du trafic automobile autour du lac d’Annecy, promotion des mobilités douces ou d’un tourisme quatre saisons.

Car au-delà des chiffres et des polémiques, le tourisme reste une part essentielle de l’économie locale, et un formidable levier pour partager la beauté des Alpes. Refuser la foule n’implique pas de refuser l’accueil : tout est question de mesure.

Entre préservation et ouverture, la Haute-Savoie doit apprendre à conjuguer amour de son territoire et hospitalité. Sans sombrer dans cette nouvelle forme d’intolérance qu’est la tourismophobie.